眺望台

ことじ灯籠や虹橋のある場所の周辺は兼六園でもっとも開けた場所になっていて、眺望台と呼ばれます。

展望タワーやコイン式双眼鏡などはありません。むしろなにも無くてサッパリ、吹きさらしのハゲ山のてっぺん、といった感じ。

眺望台の名前の通り、殿様や奥方が城下の下々や遠くの山を眺望していた場所で、兼六園がとっても高い場所にあることがわかります。

桜が咲いていない時期は、黒い屋根瓦の並ぶ町並みが見えます。

眺望台から見える町並みはじつは金沢市の中心街ではない・・は禁句・・。

眺望台から見える山の名前

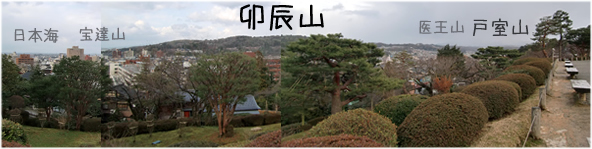

眺望台からは城下だけでなく、遠くうっすらと山々が重なって見えます。

(左から順に)宝達山、卯辰山、医王山、戸室山です。

卯辰山(うたつやま)

いちばん手前の、近く見える山が卯辰山(うたつやま)です。

卯辰(うたつ)とは、東南の方角ことです。

しかし、卯辰山は金沢城から見ると丑寅(うしとら:北東)の方角にあります。

丑寅の方角にあるのに卯辰山と呼ばれる由来は不明です。

丑寅の方角は、丑(牛)の角と、寅(虎)皮のパンツから鬼を連想させ、鬼門とされます。

illustration by いらすとや

鬼門の卯辰山から良くないモノが来ないよう木々は伐採されハゲ山にされていた、とも言われているので、昔の人たちは卯辰山(うたつやま)とは呼んでいなかったのかもしれません。

卯辰山には、向山(むかいやま)、や、臥竜山(がりゅうさん)という呼び名もあります。

宝達山(ほうだつさん)

卯辰山の左側、遠くうっすら見えるのが宝達山(ほうだつさん)です。

宝達(ほうだつ)とは、古い言葉で、土木作業で出る土砂の山や、土砂を詰めて運ぶ袋や担ぐ道具を指しますが、土木作業で働く人のことなども宝達と呼んだりします。

こんもりと土砂を積み上げたような形をしているので、宝達山。

宝達山は、能登でいちばん高い山です。

医王山(いおうぜん)

卯辰山の右側、奥に見えるのが医王山(いおうぜん)です。いおうやま、ではなくて、いおうぜん、です。

たくさんの種類の薬草が採れる山なので、医王山と呼ばれます。

医王山の向こうは富山県です。

戸室山(とむろやま)

卯辰山の右側、手前に見えるのが戸室山(とむろやま)です。

加賀藩が採掘を独占していた戸室石(とむろいし)は戸室山から採れます。

虹橋も雁行橋も雪見橋も、金沢城の石垣も戸室石です。

眺望台の下に見える町、石引町(いしびきちょう)の由来は、戸室山から切り出した石を引いて運んだルートだからです。

春の眺望台

兼六園の外周に植えられた桜は、眺望台から見ると眼下に広がります。

眺望台の下周辺の桜は、越の彼岸(こしのひがん)という品種とのこと。

兼六園の外周の桜は、ソメイヨシノと同じ頃か、ちょっとだけお先に咲きます。

眺望台にある謎の四角い石

眺望台を進むと、四角のこんな石があります。なんだか知ってる?。

殿様を乗せたカゴをこの石の上に置いて、殿様を降ろした場所と言われています。

ここでカゴから降りて、下々の街並みを眺望したのです。