七福神山

七福神山は、千歳台(ちとせだい)の曲水の途中にある築山です。

七福神に見立てた庭石が並ぶ築山になっていて、七福神山周辺だけでも小さな日本庭園になっています。

七福神はどこにいる?

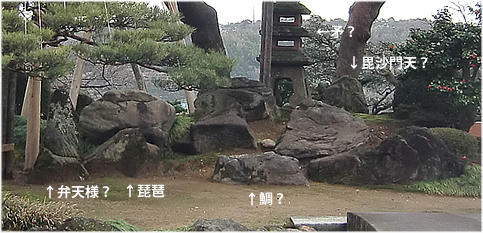

七福神山の庭石は、名前のとおり、七福神の姿に似た石を集めて作られています。

illustration by いらすとや

どの石がどの七福神にあたるのか、聞く人によってバラバラです。

そもそも石が7つではないんだけど・・。

石が七つではないのは、七福神の持ち物も表わしているためだそうです。

いちばん左端の石が弁天様で手前の石が琵琶、と聞きましたが、左端は頭の長い寿老人でお供の鹿、とも・・。

後ろの石塔が毘沙門天の持つ矛、など、どの神様を当てはめても、見ようによってはいかようにも見えちゃう・・。

資料をあさってみても神様達は一致していないので、七福神とお供&アイテムは、「いかようにも、お好みで。見つけちゃってください、殿!。」だったのかも知れません。

七福神山の大きい松

七福神山の松は、「巣篭りの松(すごもりのまつ)」と呼ばれています。

雪吊りされているのが、巣篭りの松。

スゴ盛り!の松ではありません。

昔々、シベリアから飛んできた鶴が巣をかけた、という言い伝えから、巣篭りの松と呼ばれています。

竹沢御殿の栄華、千歳台の鶴と亀

なぜ七福神山が造られたのでしょう?。

七福神山は、かつて千歳台にあった竹沢御殿の築山(の一部)でした。

竹沢御殿のお座敷の正面から見える築山として作られたものなので、七福神山には庭石、石塔、曲水、雪見橋、雪見灯篭、雁行橋など、日本庭園の定番がセットになっているのです。

-

-

竹沢御殿と兼六園

七福神山は竹沢御殿の座敷正面の築山、蓬莱島は奥座敷から見るための築山で、

蓬莱島(ほうらいじま)は亀を、巣篭りの松は鶴を表し、対になって作られた、不老長寿の築山でした。

霞ヶ池の蓬莱島。矢印が亀の頭。

十三代藩主、前田斉泰(なりやす)によって竹沢御殿は取り壊され、蓬莱島は霞ヶ池の中の小島として整備されてしまったため、対となっていた鶴亀の築山セットは意味を成さないものになってしまったのです。

現在は、蓬莱島の亀と対になる鶴の役目を、唐崎松(からさきのまつ)が引き受けています。

唐崎松が霞ヶ池に大きく幹を伸ばした姿に仕立てられているのは、鶴が舞い降りた姿を模しているからなのです。