カリコテリウムは、新生代 新第三紀のヨーロッパやアフリカにすんでいた奇蹄目(奇蹄類)の仲間です。

現生の奇蹄目にはウマ、サイ、バクが含まれますがまったく似ておらず、ヒヅメではなくカギ爪を持っていました。

カリコテリウム

学名:Chalicotherium sp.(カリコテリウムの一種)

分類:哺乳網 奇蹄目 バク型亜目 鉤足下目 カリコテリウム科

時代:新生代 新第三紀 前期中新世~前期鮮新世

体長:2.6m(肩までの高さ1.8m)

発掘地:アジア、ヨーロッパ、アフリカ

学名の意味:小石のケモノ

ゴリラのようなウマのような

カリコテリウムは、新生代 新第三紀 前期中新世~前期鮮新世(約2303万年前~約360万年前)のヨーロッパやアフリカにすんでいた奇蹄目の仲間です。

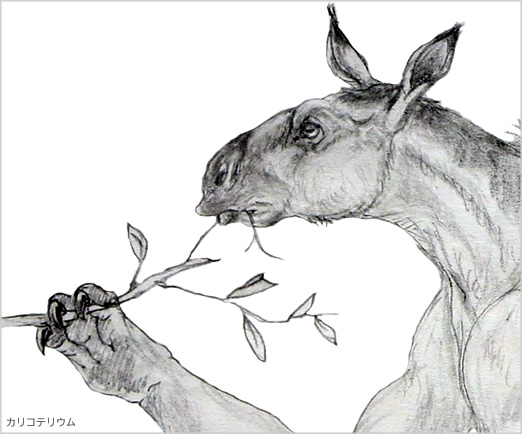

現生の奇蹄目(ウマ、サイ、バクの仲間)はヒヅメを持つ植物食性のグループですが、カリコテリウムの含まれるグループ『奇蹄目 鉤足下目(こうそくかもく)』は、ヒヅメではなく四肢にカギ爪を持ちます。

奇蹄目の中では、ウマ科(ウマ型亜目)よりもバク科やサイ科(バク型亜目 有角下目)に近い仲間ですが、バクにもサイにも似ておらず、見た目は奇天烈です。

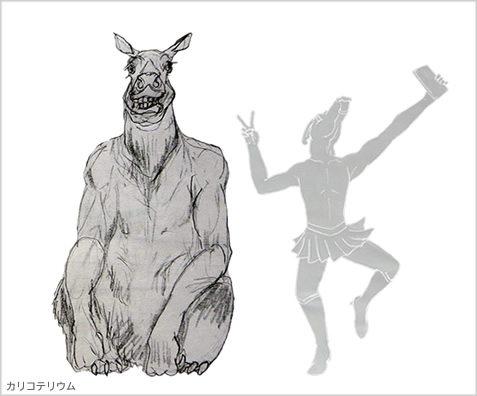

体長は約2.6m。ヒトと比べるとこれくらい。

カリコテリウム、学名の由来

カリコテリウムの学名の意味は「小石のケモノ」。

化石が発見された当初は状態のよい化石が見つからず、小石のような形の奥歯の化石ばかりが見つかるところから「小石のケモノ」という学名がつけられました。

状態の良い化石はほとんど見つかっていないため、同じカリコテリウム科のモロプスを基に復元されることが多いのですが、モロプスとはあまり似ていなかった、と考えられています。

カリコテリウムは、モロプスよりもずっと後肢が短く尻下がりで、顔もモロプスほどウマヅラではなく、前後に寸詰まりだったようです。

モロプスはウマヅラ。 続きを見る

モロプス、カギ爪を持つ尻下がりの奇蹄類

生態はゴリラに似ていた?

カリコテリウムは、後肢よりも前肢の方が1.5倍も長いので、背中がかなり傾斜して尻下がりです。

変な姿に見えますが、森林の中で尻を地面に付け、座った状態で木の葉を食べるのに都合のよい体です。

当時の森林で、現生の植物を食べる大型動物、ゴリラのような役割をしていたと考えられています。

カギ爪は植物をたぐり寄せるために使ったと考えられていますが、武器にもなったでしょう。

短い後肢では素早く走って逃げるのは難しいので、敵に襲われると森林に身を隠すか、カギ爪で攻撃したかもしれません。

歩く時は、ゴリラやチンパンジーのように拳を地面につけた歩き方(ナックルウォーク)で歩いたようです。

森林生活に特化したため、絶滅か

カリコテリウムは、前期 鮮新世の終わり頃(約360万年前)に絶滅しています。

前期 鮮新世は、ちょうど第四紀の氷河期に突入する準備段階のような時代で、世界中で寒冷化と乾燥化が進み始め、アフリカでは森林が減り、疎林や草原に変わっていき始めた頃です。

カリコテリウムは、森林で植物を食べるために特化した体だったため、すむ場所が草原や疎林に変わってしまうと適応するのが難しかったのでしょう。

カリコテリウムが絶滅した約360万年前頃、最初に二足歩行した原始人類、アウストラロピテクスがアフリカに現れています。

アウストラロピテクスが二足歩行を行うようになったのは、森林が無くなって樹幹を移動できなくなり、木から降りざるを得なかったから、とする説があります。

環境が変化して絶滅するカリコテリウムのような生物もいれば、

変わる環境に適応して進化していくアウストラロピテクスのような生物もいる・・進化って不思議ですね。