モロプスは、新第三紀 中新世の北アメリカやヨーロッパにすんでいた奇蹄目(ウマ目)の仲間です。

奇蹄目の中の絶滅グループ、カリコテリウム科の仲間で、ヒヅメではなくカギ爪を持っているのが特徴です。

モロプス

学名:Moropus elatus(モロプス・エラトゥス)

分類:哺乳網 奇蹄目 バク型亜目 鉤足下目 カリコテリウム科

時代:新生代 新第三紀 中新世前期~後期

体長:2.5m(肩までの高さ1.8m)

発掘地:北アメリカ、ヨーロッパ

学名の意味:重い足

カギ爪の草食獣

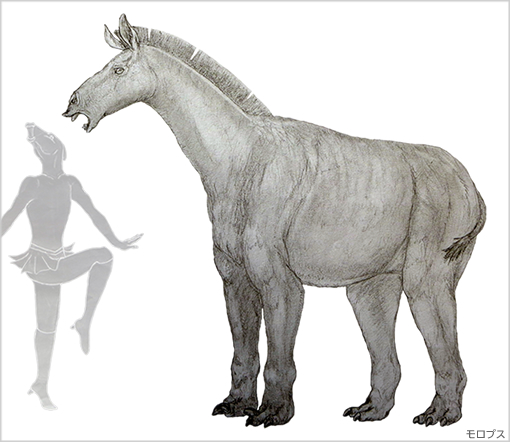

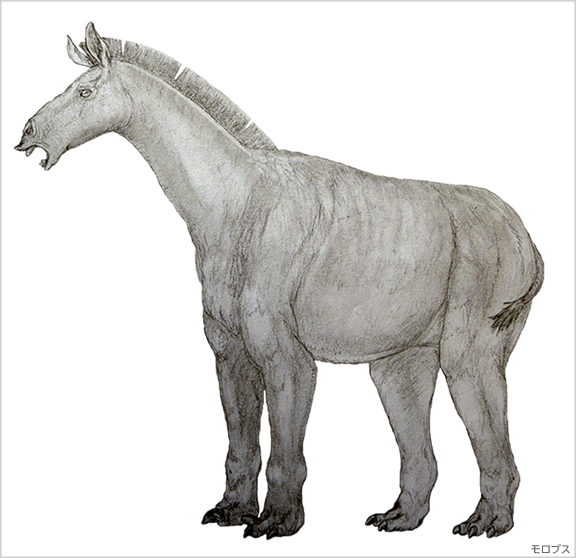

モロプスは、新第三紀 中新世前期~後期(約2303万年前~約533.3万年前)の北アメリカやヨーロッパにすんでいた奇蹄目(ウマ目)の仲間です。

奇蹄目(きていもく:ウマ目)の中の絶滅グループ、カリコテリウム科の仲間で、現生の奇蹄目からは想像できない姿です。

体長約2.5m、肩までの高さ約1.8m、サラブレッドよりも一回り大きいくらいで、ヒヅメではなく「カギ爪」を持ちます。

学名の由来に反して

学名のモロプスとは「重い足」という意味で、カギ爪の付いた太い鈍足じゃ逃げられないだろう、ということで付けられた学名です。

モロプスは、乾燥したサバンナや疎林にすんでいたと考えられていて、

(カリコテリウム科の中では)走って逃げやすいスタイルをしていて、学名に反して逃げ足はそこそこ速かった、と考えられています。

カギ爪の役割

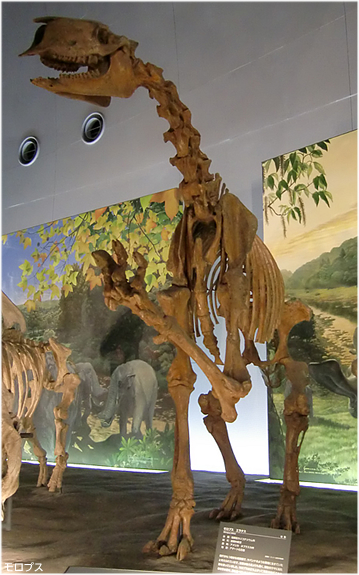

モロプスは、前肢よりも後肢が少し短いので、やや尻下がりの姿勢です。

四肢の骨は太く、ガッシリしています。

モロプスの前肢と後肢。

前肢、後肢とも3本指で、カギ爪です。

前肢の第一指(親指)のカギ爪が特に大きくなっています。

カギ爪は身を守る武器として使ったり、植物をたぐりよせるために使ったと考えられています。

上あごの前歯はどうした・・

モロプスは、カリコテリウム科の中では最も化石がたくさん見つかっていて、よく研究されている種類です。

前肢が後肢よりも少しだけ長いため、胴体は水平ではなく、やや後方へ傾斜していました。

腰が下がっているので、カギ爪で枝をたぐり寄せ、長い首を伸ばして木の葉を食べていた、と考えられていますが、モロプスには上あごの前歯が無いのです。

モロプスの頭骨です。

ウマの頭骨に似ていますが、上あごの先端に歯がありません。化石が欠けているようには見えないのですが?。

偶蹄類(ウシの仲間)の多くはモロプスのように上あごの先端に歯が無く、角質のパッドになっています。

偶蹄類は、角質のパッドを「まな板」、下あごの歯を「包丁」のように使って、地面の草をちょん切って食べるのです。

モロプスは頭が高い場所にあるので、高い場所にある植物を食べやすい姿勢ですが、なぜ地面の草をちょんぎりやすい偶蹄類的な歯になっているのか、不思議です。