ディプロドクス

ディプロドクスは中生代 ジュラ紀後期の北アメリカにすんでいた大型植物食恐竜です。

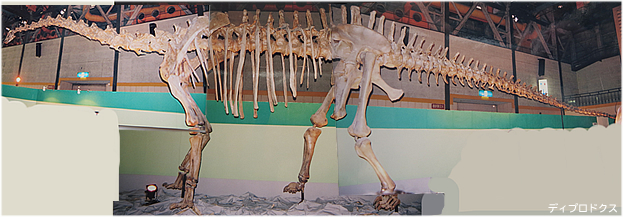

ほぼ全身が見つかっている組み立て化石としては最も大きい恐竜で、体長23m。

部分的な化石では、最大体長は30mを超えるのではないか、とされています。

長い首とムチのような細長い尻尾を持つのが特徴です。

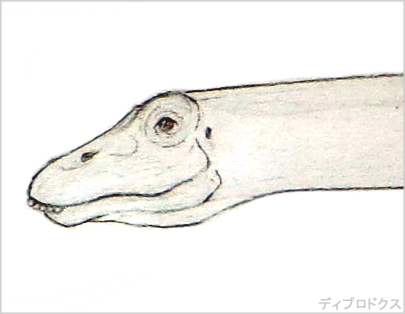

ディプロドクス(頭骨)

学名:Diplodocus sp.(ディプロドクスの一種)

分類:爬虫綱 双弓亜綱 主竜形下綱 恐竜上目 竜盤目 竜脚形亜目 竜脚下目 ディプロドクス科

時代:中生代 ジュラ紀後期

体長:30m

発掘地:アメリカ

学名の意味:2つの梁(はり)

組み立て化石では最長

ディプロドクスは、中生代 ジュラ紀後期の終わり頃(キンメリッジアン~チトニアン:約1億5730万年前~約1億4500万年前)の北アメリカにすんでいた大型植物食恐竜です。

ほぼ全身の化石が見つかって組み立てられている化石では最長の体長23m。

肩甲骨や大腿骨などの部分的な化石から推定される最大体長は30m、足跡からは推定40mのディプロドクス類がいたのではないか、とされています。

最大体長が30mであっても、ほとんどが首と尻尾。肩までの高さは4mほど。

長い首とムチのような細長い尻尾を持ち、首の骨は15個、背骨は10個、尻尾の骨は70個あります。

超重量級に見えますが、首と尾を胴体で吊ったような吊り橋のような構造になっていて、首の骨や背骨の骨には側腔(そくこう)と呼ばれるくぼみや隙間がたくさんあり、軽いつくりになっていました。

体長20mのディプロドクスの体重は10トン前後ではないか、と推測されています。

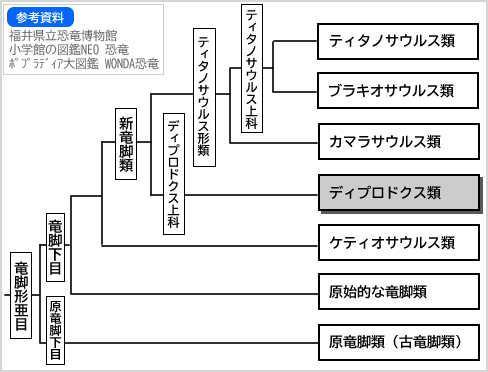

分類

ディプロドクスは、竜脚形亜目の分類では、ここらへん。

とっても小さい頭

ディプロドクスの頭骨です。

頭骨の長さは50cmほど。幅は20cmくらいです。体長のわりに頭はとっても小さいです。

頭のてっぺんに大きな鼻の穴(鼻孔)があり、歯は口先にしかありません。

下あごの口先は四角く(口先が先細りしていない)、鉛筆のような細長い歯をしています。

歯が隙間だらけなのは、枝から葉っぱを漉き取って食べていたから。

アゴの関節の位置や大きさから、アゴを前後に動かすように採食していたようで、漉き取った葉は噛まずに丸呑みしていました。

鼻の穴はどこにある?

ディプロドクスなど竜脚類の頭骨にある鼻の穴(外鼻孔)は頭てっぺんあたりにあります。

生きていた時に外見から見えていた鼻の穴は『頭骨にある鼻孔と同じ場所にあった』と考えられていましたが、現生の爬虫類や鳥類には頭骨が頭のてっぺんにあっても外見の鼻の穴は口先にあるものもいるので、竜脚類の外見の鼻の穴も口先にあった、と推測されています。

竜脚類に、高さのあるオデコから口先がベコンとヘコんでいる種類が多いのは、頭骨の鼻孔から口先にある鼻の穴まで伸びる管と、鼻の穴を乗っけるスペースを確保したかったから、らしい。

長い首と尻尾はなんのため?

撮影者泣かせのディプロドクス、大きすぎて画角に入りきりません。

ディプロドクスの長い首は、キリンのように高い場所の植物を食べるため、とされていましたが、首を上に持ち上げたり、グネグネ曲げることはできませんでした。

現在では、長い首は、左右に動かして広範囲の植物を食べるため。

体を動かさずに効率よく植物を食べるためのしくみだったと考えられています。

足跡から、ディプロドクスは群れを作って暮らしていたことがわかっています。

同じ時代、地層からジュラ紀最大級の肉食恐竜アロサウルスも見つかっています。

無敵に見える巨体でもこのような捕食者から狙われることがあったため、群れて身を守っていたのでしょう。

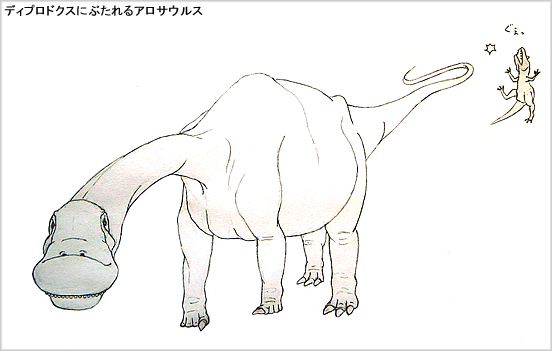

ディプロドクスの尻尾でぶたれるアロサウルス。

ディプロドクスはムチのような細長い尻尾を持っています。

尻尾の付け根には他の竜脚類には無い板状の骨があり、尻尾を振り回すための筋肉がくっついていたようです。

学名のディプロドクス(2つの梁)も、尻尾の骨の下に「ヘの字」の形をした筋肉をくっつける梁のような骨を持つことに由来します。(尻尾は相当な威力を持つ武器だったと思われる)

前肢は第一指(親指)だけにカギ爪がありました。

後肢は第一指(親指)、第二指(人差し指)だけに爪があったようですが、多くの図鑑や資料では第一指~第三指に、3本の爪を持つように描かれています。