アーケロンは、後期白亜紀、当時の北アメリカ中央部に広がる浅い海にすんでいたウミガメです。

甲羅の長さは4m。前肢(ヒレ)の差し渡しは5mにもなる史上最大のウミガメです。

現生最大のウミガメは「オサガメ」で体長2m、アーケロンはオサガメの2倍の大きさです。

アーケロン

学名:Archelon ischyros(アーケロン・イスキロス)

分類:爬虫綱 双弓亜綱 主竜形下綱 カメ目 ウミガメ上科 プロトステガ科

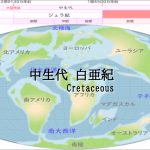

時代:中生代 後期白亜紀

体長:4m

発掘地:北アメリカ

学名の意味:太古の亀

史上最大のウミガメ

アーケロンは史上最大のウミガメです。

甲羅のケツから頭までの長さは4m、左右のヒレの差し渡しは5mあります。

前肢(前ヒレ)が大きく、力強く泳げそうですが、外洋へは出ず、当時の北アメリカ大陸の内陸部に広がっていた浅い海にすんでいました。

-

-

オススメ中生代 白亜紀はどんな時代?

続きを見る

後期白亜紀は海水面が高く世界各地で浅い海が広がっていたので、ウミガメの仲間(プロトステガ科)が大繁栄していたのです。

-

-

おすすめプロトステガ/Protostega

続きを見る

現生のウミガメ。アーケロンも似たような感じで浅い海を泳いでいたのでしょう。

アーケロンの顔は現生のウミガメと違い、顔の幅が狭くてくちばしが鋭く尖っています。

岩の隙間に隠れた貝やアンモナイトの硬い殻をくちばしで噛み砕き、中身を引き出して食べていたと考えられています。

アーケロンの甲羅と天敵

アーケロンの甲羅にはスッカスカの穴が開いています。

アーケロンの甲羅は、ゴチゴチの骨質の甲羅ではなく、鉄骨のような骨組みに、丈夫で硬い皮が張った造りになっています。

(現生のオサガメも骨組みに硬い皮が張った甲羅を持っています。)

海にすんでいて浮力があるくせに、軽量化のためにこのような造りになっているそう。

アーケロンと同じ時代、同じ場所にはモササウルスの仲間もたくさんすんでいたので、早く泳いで逃げるには、ある程度軽い方が都合がよかったのかもしれません。

モササウルスの仲間、ティロサウルスは体長14m。 続きを見る

おすすめティロサウルス/Tylosaurus

モササウルス類はアゴの力が強いので、甲羅でガードしても噛み砕かれてしまう、それなら泳いで逃げてしまえ!という戦略でしょう。

しかし、モササウルス類の歯型や歯が残ったアーケロンの化石が見つかっているので、逃げ切れず、わりと餌食になっていた模様です。

現生の海にはモササウルス類はいませんが、ウミガメの天敵であるサメやヒトがいるので、安心できませんね。