古生代 石炭紀

古生代の5番目に古い時代、約3億5890万年前~約2億9890万年前 の約6000万年間が石炭紀(せきたんき)です。

石炭紀の名前の由来は、枯れた植物が堆積して地中の地熱や圧力で化学変化したものが石炭なのですが、

採掘される石炭の多くが石炭紀に堆積した植物によるものなので、この時代を石炭紀と呼びます。

(日本で採れる石炭の多くは、古生代ではなく新生代の植物によるものです。)

巨大昆虫がいた時代であり、脊椎動物が水辺から離れてくらすようになった時代です。

両生類から、単弓類(たんきゅうるい:哺乳類の祖先グループ)と爬虫類(はちゅうるい)が枝分かれした時代でもあります。

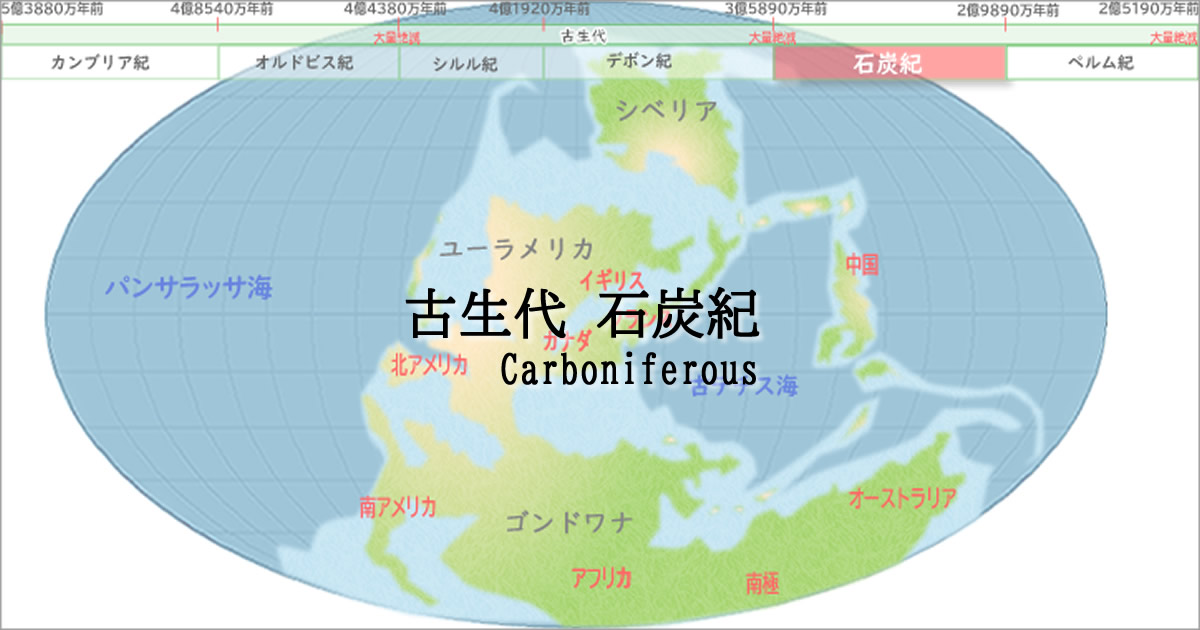

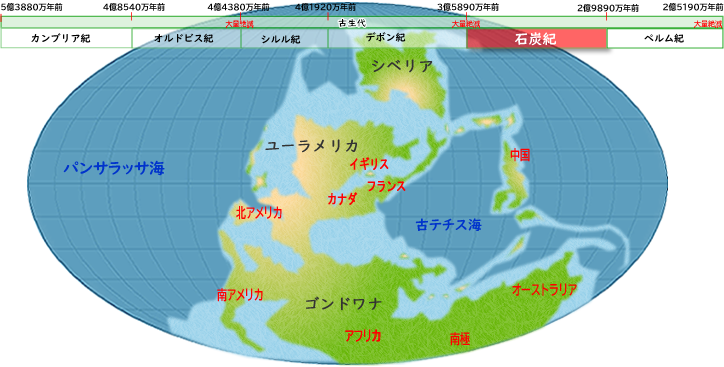

石炭紀の大陸

石炭紀の大陸です。

参照:ポプラディア図鑑 WONDA大昔の生きもの

石炭紀では、二つの超大陸「ユーラメリカ」と「ゴンドワナ」が赤道付近へ向かってゆっくり移動し、石炭紀後期には一塊の大陸「超大陸パンゲア」が形成されます。

石炭紀の気候

石炭紀前期は地球全体が温かく、熱帯雨林が広がっていましたが、石炭紀前期の終わり頃から徐々に極地に氷河が発達。

氷河がもっとも発達した時期では、ゴンドワナ大陸のほとんどが氷河で覆われています。

氷河が発達していましたが局地的であり、赤道付近は温暖で、シダ植物(胞子で増える植物)の大森林(泥炭湿地)が広がっていました。

生物史上初の植物の大森林は酸素濃度を高めたため、この時代から酸素濃度は徐々に高くなっていきます。

高い酸素濃度により昆虫類は巨大化することができ、オゾン層(酸素の同位体)が厚くなって有害な紫外線をカットしたため、両生類の上陸を後押しした、と考えられています。

大森林を作った植物

石炭紀では、ユーラメリカ(北アメリカやヨーロッパ付近)に泥炭湿地が広がり、胞子で増える植物が大森林を作っていました。

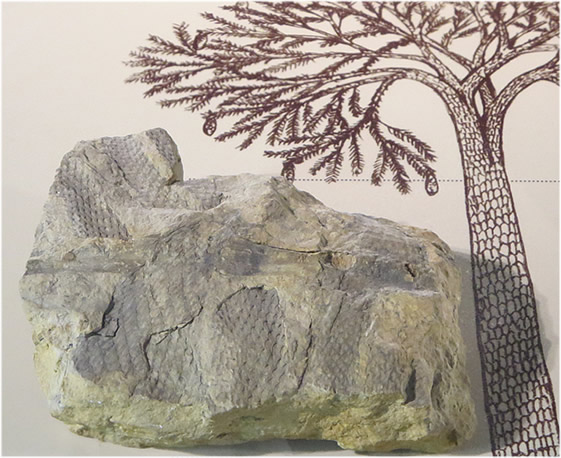

レピドデンドロン(リンボク)やシギラリア(フウインボク)は、大昔の生き物図鑑などでも必ず記載されるほど有名です。

レピドデンドロンの一種の化石。樹皮がウロコみたいだから別名は鱗木(リンボク)。

レピドデンドロンやシギラリアを含め、胞子で増える植物がほとんどだった同時、種子をつけた植物が現れました。

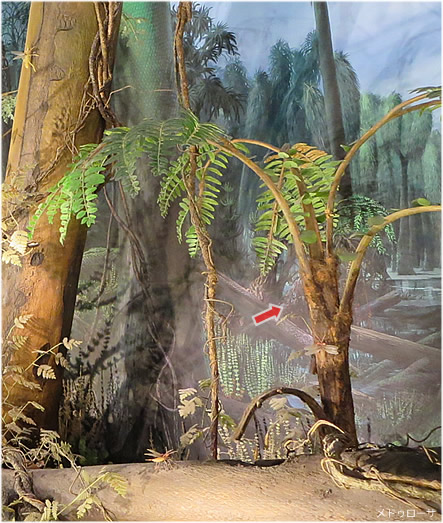

石炭紀の種子植物、メデゥローサ。高さ3mほど。

シダに似た葉っぱの付き方をし、葉の裏に卵くらいの大きさの種子をつけます。

メドゥローサは花も果実もつけませんが、胞子に似た花粉の粒は大きくて重く、風に乗って運ばれないため、巨大昆虫に運ばせたのではないか、とする説があります。

分解されるまでに時間がかかる上に、枝葉をボトボト落とす植物が多かったため、池や沼は堆積した植物で埋まり、湿地へと変わっていったと考えられています。

これらの植物が大量に積もり、長い年月の間に地中で化学変化を起こしたものが石炭や石油です。

巨大化する昆虫

高い酸素濃度が上陸を後押し、かつ、巨大化も後押ししたようです。

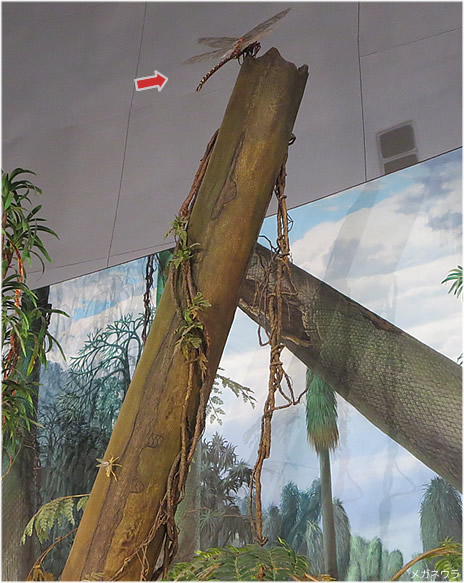

羽の差し渡し60cmの巨大昆虫メガネウラ。トンボに似ていますが別グループです。

アースロプレウラ。ヤスデの仲間で体長1m。現生のヤスデと同じく植物食性です。

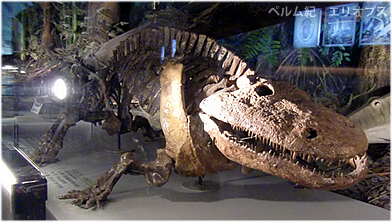

両生類も大型化↓。体長2mのエリオプス。

石炭紀にはすでに居た。かつ、空を飛んでいたであろう羽根があるGキブリの一種の化石。体長15cmほど。

日本やオーストラリアから化石が見つかっています。

水辺を離れた脊椎動物

水中に卵を産むため水辺から離れられない両生類から、殻に包まれた卵を産む仲間(有羊膜類:ゆうようまくるい)、爬虫類と単弓類(たんきゅうるい)が現れました。

原始的な爬虫類、パレイアサウルス。

水辺から離れて暮らすことができるようになった爬虫類と単弓類(哺乳類の祖先グループ)は、後の時代に大繁栄しますが、一歩リードして巨大化したのは単弓類でした。

石炭紀末期頃から大型の単弓類が現れます。

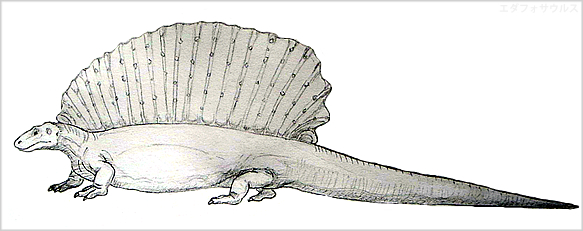

石炭紀後期の植物食性の単弓類、エダフォサウルス。大きいもので体長3m。

脊椎動物として初の、植物をエサとする生物が現れたのは石炭紀です。

海では、デボン紀に絶滅した板皮魚類(ばんぴぎょるい)に取って代わり、サメの仲間(軟骨魚類:なんこつぎょるい)が大繁栄を始めます。

サメは石炭紀からすでにサメ、海の王者です。

古生代 石炭紀の次の時代は、古生代 ペルム紀です。