古生代 デボン紀

古生代の4番目に古い時代、約4億1920万年前~約3億5890万年前の約6030万年間がデボン紀です。

デボン紀の名前の由来は、イギリス南部のデボン州にデボン紀の地層があるので、デボン紀と呼ばれます。

デボン紀は、別名「魚の時代」とも呼ばれ、強力なアゴを持つようになった魚類が脊椎動物として始めて生態系の頂点に立ちました。

デボン紀後期には4本足を持つ脊椎動物『両生類(りょうせいるい)』が現れます。

デボン紀の大陸配置

デボン紀中頃の大陸配置です。

参照:ポプラディア図鑑 WONDA大昔の生きもの

デボン紀中期頃までに、ローレンシアとバルティカが赤道付近で衝突し、ユーラメリカ大陸となっています。

ゴンドワナ大陸は時計回りに回転するように移動したため、ゴンドワナ大陸の南側はユーラメリカ大陸へ接近。

次の時代、石炭紀にかけてレイク海は狭くなっていき、無くなってしまいます。

デボン紀の気候

デボン紀はシルル紀に引き続き温暖で、地域による温度差は少なかったようです。

海洋温度は現代と同じくらいの25℃前後。

内陸まで海が入り込むほど海水面が高く、温かい浅い海が広がりました。

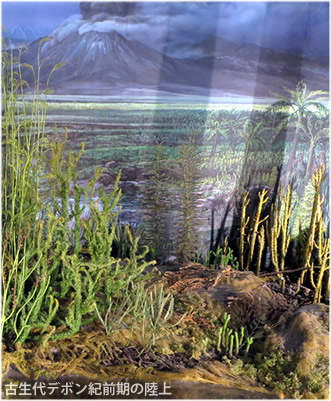

福井県立恐竜博物館のデボン紀前期の陸地のジオラマです。

デボン紀の生物

デボン紀初期、シルル紀に陸地へ進出した植物を追いかけるように、陸地でくらす節足動物や昆虫が現れましたが、脊椎動物はまだ上陸していませんでした。

水中では、板皮魚類(ばんぴぎょるい:かっちゅう魚)、棘魚類(きょくぎょるい:トゲを持つ魚)、軟骨魚類(なんこつぎょるい:サメ、エイの仲間)、肉鰭類(にくきるい:肺魚、シーラカンスなど)が現れました。

強力なアゴを持つようになった魚類は、脊椎動物として始めて生態系の頂点に立ちます。

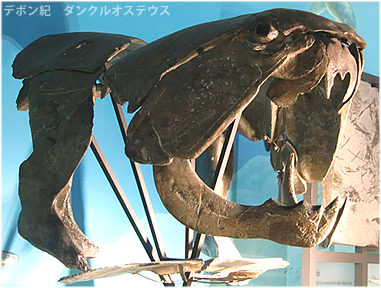

デボン紀を代表する魚、板皮魚類ダンクルオステウス(ディニクチス)。体長6m。

ダンクルオステウスは肉食性の魚です。

ごっついアゴに並んでいるギロチンみたいな歯は、じつは歯ではなくて歯の役割をするために変化したアゴの骨です。

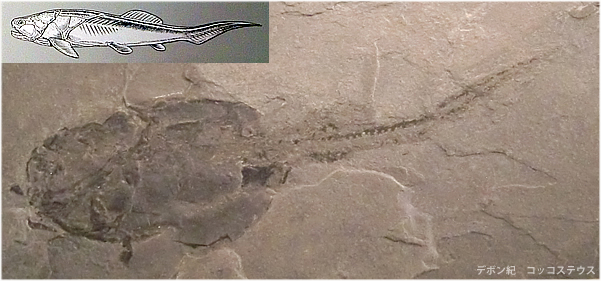

ダンクルオステウスと同じ板皮魚類(ばんぴぎょるい)というグループの魚。コッコステウス。体長30cm。

コッコステウスも肉食魚です。

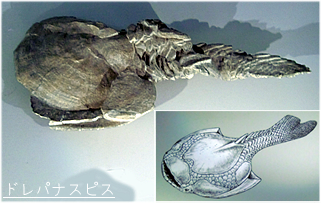

無顎類(むがくるい)ドレパナスピス科 ドレパナスピス・ゲムエンデンシス(Drepanaspis gemuendensis)

ドレパナスピスは海にすんでいた装甲を持つ魚で、装甲はあるのにアゴを持っていませんでした。

アゴのない魚はやがて衰退していきます。

無顎類ボトゥリオレピス。淡水域にすんでいたアゴのない魚、体長30cm。

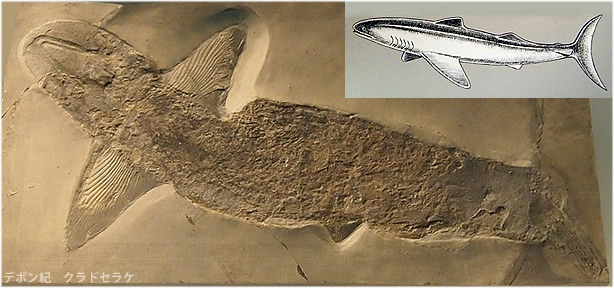

デボン紀を代表するサメ、軟骨魚類(なんこつぎょるい)クラドセラケ・ファイレリ。体長2m。

おなか側をこっちに向けてあお向け状態で化石になっているので、アゴのラインがよく見えます。

デボン紀のサメは現生のサメとよく似た姿でしたが、アゴが口先にあるのが特徴です。

また、頭や背びれにトゲを持って武装している種類が多いので、捕食されることが多かったのでしょう。

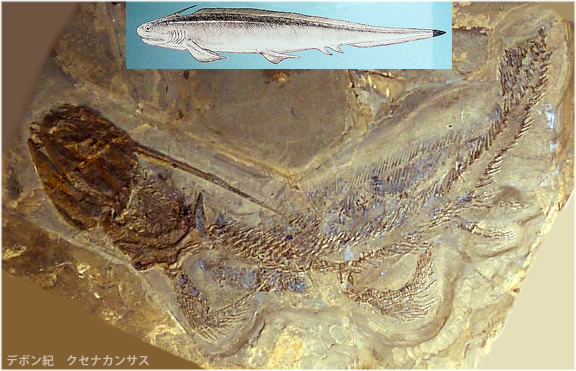

こちらは淡水域にすんでいたサメ。軟骨魚類クセナカンサス。体長1m。

後頭部に長いトゲを持つのが特徴です。食われたくなかったのでしょう。

両生類、登場

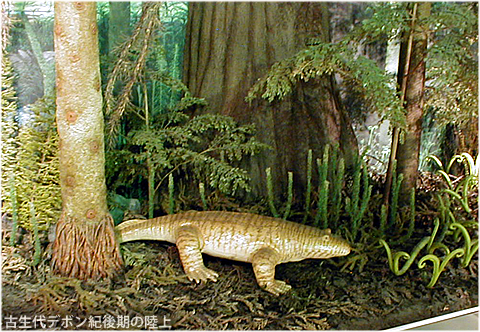

デボン紀後期、シルル紀に陸へ進出した植物が陸地を覆い、高さ数10mを超すシダ植物(胞子で増える植物)が森林をつくるようになりました。

淡水域にすむシーラカンスや肺魚のような肉質のヒレを持つ魚類(肉鰭類:にくきるい)から、脊椎動物で初めて4本足を持つ生物「両生類(りょうせいるい)」が現れました。

デボン紀、2種類の両生類が歩いた足跡の化石。

なぜヒレを持つ魚が4本足を持つようになったのか諸説ありますが、この時代に森林を作っていた植物が原因ではないか、という説を紹介します。

デボン紀の巨大な植物が、枝ごと葉をボトボト落としていたため、淡水域にすむ魚たちは堆積する植物を掻き分けて泳がなければならず、ヒレの中に丈夫な骨をつくったのではないか、という説です。

現在では川や池に落ちた植物はすぐに腐って分解されてしまいますが、デボン紀には生物を分解するサイクルが現在ほど強固ではなかったため、どんどん堆積し、泳ぐことすらできないほどだったとか・・。

淡水域にいた魚、ユーステノプテロン・フォルディ。体長1.5m。

ユーステノプテロンは魚ですが、胸ビレの中に陸上動物と同じ腕の骨があります。

両生類のアカントステガ・グンナリ。体長60cm。前後とも指の数は8本でした。

福井県立恐竜博物館のデボン紀後期のジオラマです。真ん中の生物は両生類のイクチオステガ。

イクチオステガは体長1m。シッポに尾ひれがあったので水陸両生だったようです。

後肢の指は7本、前肢は見つかっていませんが指は5本以上あったと推測されています。

デボン紀の終焉

デボン紀末、「デボン紀末の大量絶滅」により、生物の約14%(属)が絶滅(科単位では14%)した、とされています。

ダンクルオステウスなどの板皮魚類、三葉虫、サンゴ、筆石、海綿などが激減しました。

デボン紀末の大量絶滅の原因はわかっていませんが、 デボン紀後期には、海の酸素濃度が極端に低くなる「海洋無酸素事変」が何度か繰り返し起こったと考えられています。

海水面が上昇することで、多様化した植物の作る大量の有機物が海に流れ込み、低栄養を好むサンゴなどが死滅したことが一因ではないか、とする説があります。

そのほか、酸素濃度が高くなり、森林火災が多発したため、とか、 当時まだ腐敗菌の活動が活発ではなかったにもかかわらず、当時の植物が量の枝葉を落としたため、浅瀬にすむ生物の すみかが無くなったから、などという説があります。

古生代 デボン紀の次の時代は、古生代 石炭紀です。