フクイヴェナトル(フクイヴェナートル)は、前期白亜紀の日本にすんでいた小型の獣脚類です。

日本国内で見つかった恐竜の中では、7番目に学名がつけられた恐竜です。

フクイヴェナトル(フクイヴェナートル)

学名:Fukuivenator paradoxus(フクイヴェナトル・パラドクサス)

分類:爬虫綱 双弓亜綱 主竜形下綱 恐竜上目 竜盤目 獣脚亜目 マニラプトル形類

時代:中生代 前期白亜紀

体長:2.5m

発掘地:日本 福井県 勝山市 北谷 手取層群 北谷層

学名の意味:福井の狩人

動画でも見れるよ

【恐竜】フクイヴェナトル、福井の狩人

前期白亜紀の羽毛恐竜

フクイヴェナトルは前期白亜紀(バレミアン~アプチアン:約1億2940万年前~約1億1300万年前)の日本にすんでいた獣脚類です。

日本で見つかる恐竜化石では、一体分の全身骨格が見つかることはとても珍しく、ほぼ全身の化石が見つかっているカムイサウルス(むかわ竜)に次いで、全身の約70%の化石が見つかっています。

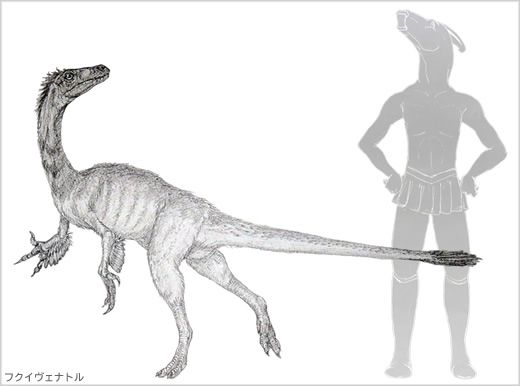

体長2.5m、推定体重25kg、小型の獣脚類です。

ヒトと比べるとこれくらい。

化石からは羽毛の痕跡は発見されていませんが、分類や系統から羽毛があった可能性が高いとされています。

学名の意味

フクイヴェナトルは、2007年に化石が発見されてから9年後、2016年に日本で7番目に正式な学名が付けられました。

学名の意味は、「福井の狩人」。

フクイは見つかった地名、福井県から。ヴェナトルはラテン語で「狩人」。

種小名のパラドクサスは「矛盾する」とか「逆説の」という意味です。

種小名のパラドクサスとは

フクイヴェナトルの頭骨。

歯は円錐形に近く、鋸歯(きょし:歯のフチのギザギザ)が無いという、獣脚類としては珍しい特徴があります。

肉食性ではなく、雑食性だったのではないか、とする説もあります。

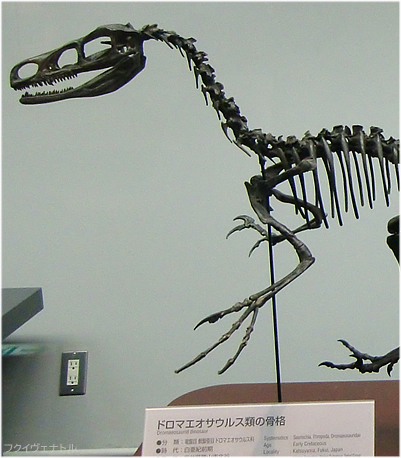

フクイヴェナトルの発見当時は、ヴェロキラプトルやデイノニクスが含まれるドロマエオサウルス類に近い仲間、とされていたため、進化型のドロマエオサウルス類の特徴(持ち上がった後肢の爪、尻尾がピンと張っている)を持つにもかかわらず、獣脚類が普通に持っている鋸歯が無い(原始的な特徴)ところから、「矛盾する」という意味の「パラドクサス」という種小名がつけられたのです。

展示の歴史

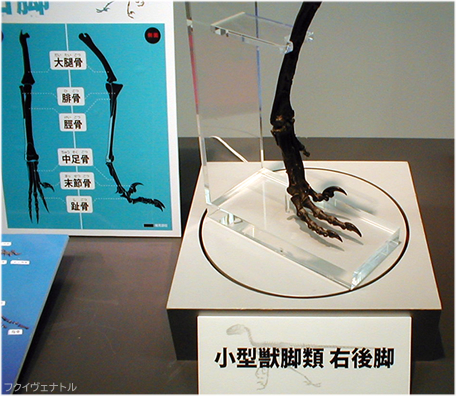

20年以上前に福井県勝山市の北谷で新しい獣脚類が見つかった!、とのことで、福井県立恐竜博物館に行った時の画像です。

館内では「獣脚類の右後肢」と表記され、透明な台でクルクル回って展示されていました。(この時はまだ学名がつけられていませんが、後のフクイラプトルです。)

2000年くらいの画像。

お隣はシノルニトサウルスの復元模型。横で後肢がクルクル・・・。

福井でラプトルが見つかった!として大騒ぎになったのですが、調査の結果ラプトルじゃなかったァァァってなってからの・・

フクイヴェナトル発見!!となったわけです。

2010年頃、

ほぼ完全な復元骨格が展示。この時はドロマエオサウルス類として紹介されていました。

獣脚類の歯には普通に見られる鋸歯がないことから、新種の可能性が高いことも掲示されていました。

2016年に正式な学名がつけられ「フクイヴェナトル・パラドクサス(フクイヴェナートル・パラドクサス)」に。

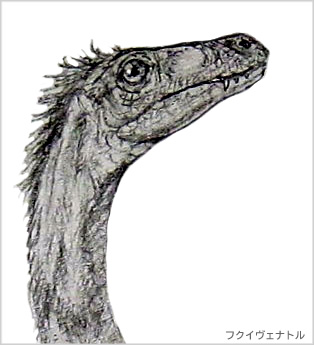

2020年に、CTスキャンなどを元に新しく復元されたフクイヴェナトルです。

旧復元姿よりも、頭骨がかなり小さくなっています。

新しい復元を元に描き直したイラスト。

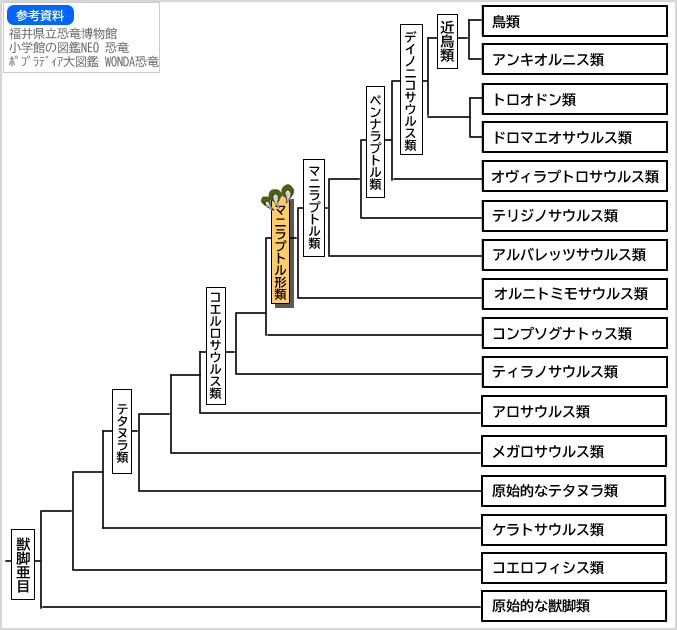

分類

フクイヴェナトルの分類は、ここらへん。

ドロマエオサウルス類よりもずっと原始的な獣脚類に分類されていますが、新たな化石が見つかれば、今後分類がかわるかもしれません。

どんな恐竜だった?

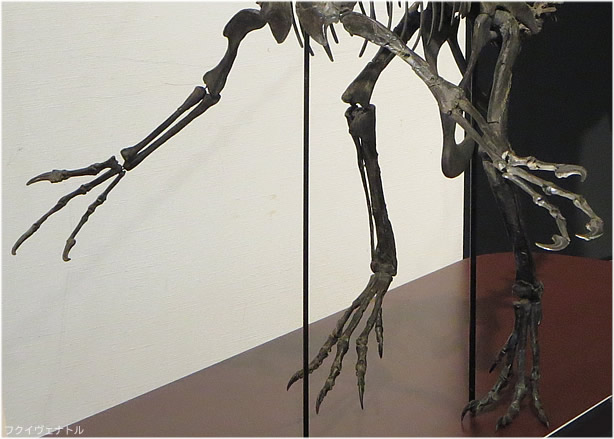

フクイヴェナトルの四肢。

後肢の爪は小さめで、獲物を襲う爪というよりは歩くための爪。

前肢の指はかなり長く、湾曲したカギ爪があります。前肢には羽根があったのかもしれません。

すばしこく走って、トカゲや昆虫などの小さな獲物を追いかけていたのかもしれません。

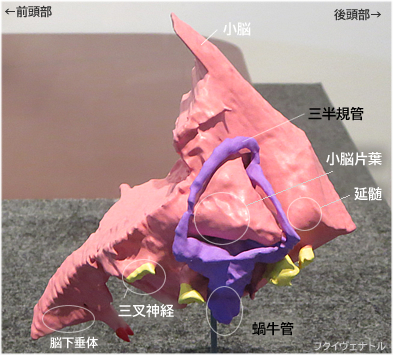

フクイヴェナトルの頭骨化石には、脳函(のうかん:頭骨にある脳の収まる空間)の後半部分が残っていて、小脳や内耳の形が解析されています。

フクイヴェナトルの脳エンドキャスト(脳函の型を取ったもの)。

フクイヴェナトルの脳のエンドキャストからは、三半規管(さんはんきかん)が大きく発達していることがわかっています。

三半規管の発達から、バランス感覚にすぐれ、俊敏であったこと。

蝸牛管(かぎゅうかん)が長いことから、聞き取れる音の範囲が広く、鳥類並みに聴覚がすぐれていた、ということが推測されています。

優れた聴覚で自分や仲間の声を聞いていたのか、獲物のたてる音や鳴き声を聞いていたのかもしれません。