パキケファロサウルスは、後期白亜紀の北アメリカにすんでいた二足歩行の植物食性恐竜です。

パキケファロサウルスの仲間は分厚い頭骨を持つのが特徴で、堅頭竜(けんとうりゅう)とか、いしあたま恐竜などと呼ばれます。

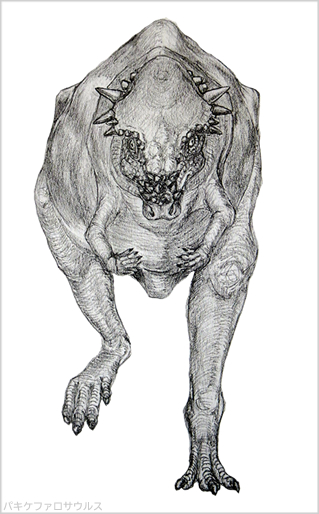

パキケファロサウルス

学名:Pachycephalosaurus sp.(パキケファロサウルスの一種)

分類:爬虫綱 双弓亜綱 主竜形下綱 恐竜上目 鳥盤目 周飾頭亜目 堅頭竜下目 パキケファロサウルス科

時代:中生代 後期白亜紀

体長:展示化石4.1m(最大体長7~8m)

発掘地:北アメリカ

学名の意味:厚い頭のトカゲ

動画でも見れます

【恐竜】パキケファロサウルス、有名恐竜だけど本当の姿は未だに不明。頭突きしたかどうかも謎

石頭恐竜

パキケファロサウルスは、後期白亜紀の末期(マーストリヒチアン:約7210万年前~約6600万年前)の北アメリカにすんでいました。

同じ時代の北アメリカには、ティラノサウルス、トリケラトプス、アンキロサウルス、アンズーなどがすんでいました。

パキケファロサウルスは、堅頭竜類(けんとうりゅう類、パキケファロサウルス類)というグループの最大種であり代表種です。

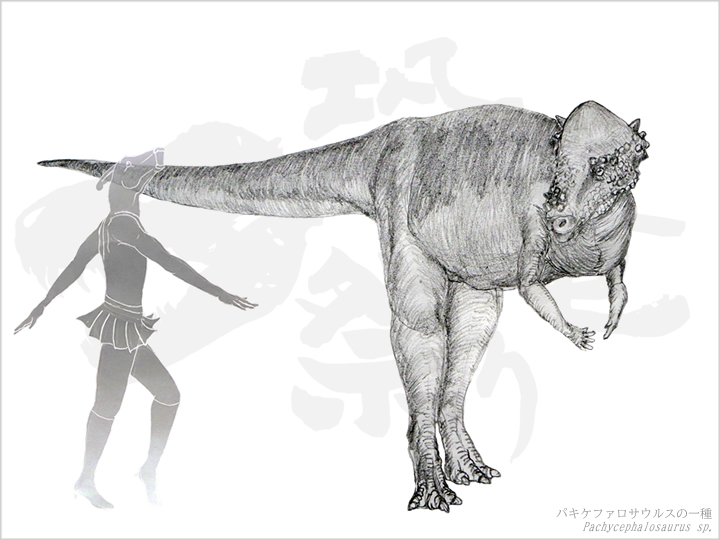

最大体長は推定7~8m。

推定体重300~500kg。

最大体長だと、ヒトと比べるとこれくらい。

学名の意味は、「厚い頭のトカゲ」。

パキ=厚い、ケファロ=頭、サウルス=トカゲ。

実は頭骨以外がほとんど見つかっておらず、本当の姿は不明の恐竜です。

ステゴケラスなどの化石から推定された姿で復元されたり、描かれたりしています。

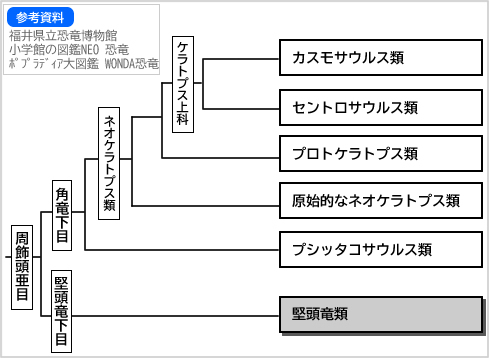

堅頭竜類とは

堅頭竜類は、鳥盤類の中の周飾頭類に分類されています。

分類でいうと、ここらへん。

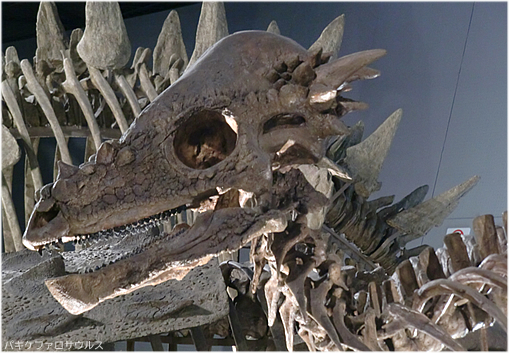

堅頭竜類の特徴は分厚い頭骨。

頭骨の厚さが20cmを超える化石も見つかっています。

この仲間の頭頂部は、ドーム状にモッコリ盛り上がる種類と、盛り上がらない種類がいます。

パキケファロサウルスの頭頂部は盛り上がってドーム状。

成長するに従い、頭頂部が盛り上がったのではないか、と考えられています。

石頭の使い道は?

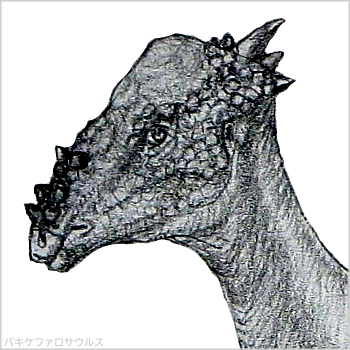

パキケファロサウルスの特徴は、ドーム状に盛り上がった頭のてっぺんとトゲやコブで装飾された顔面です。

パキケファロサウルスの顔。

顔と後頭部にかけて、コブやトゲがあります。コブやトゲは、展示化石では左右対称で美しいです。

お辞儀をした体勢をとると、後頭部から鼻づらにかけての一面が武装した盾のようになるので、見せ合って威嚇や仲間へのアピールに使ったのかもしれません。

胴体にはトゲや鎧はありません。たぶん。

パキケファロサウルスの分厚い頭骨の役割は、頭突きをして強さを競い合うため、といわれています。

助走をつけて走ってきてガツーン!!と頭をぶつけ合うのではなく、押し合ったり小突きあったりしのではないか、考えられています。

力に差があれば、自慢の頭を見せ合うだけで、勝負は決したのかも。

今のところ、頭をぶつけ合うための仕組み(頭骨の衝撃を吸収するようなパッドや首をねじらない作り)は見つかっていません。

特別に首の骨が太いといういわけでもなく、頭を力いっぱいぶつけ合った場合、首の骨がボッキリ折れるか脱臼する、という研究結果があります。

反して、頭骨にぶつけてできたケガの跡の残る化石も見つかっているため、激しくぶつけ合った証拠ともされています。

植物食恐竜ですよ

パキケファロサウルスは二足歩行で顔がイカツイので、肉食性恐竜と間違われますが、植物食性恐竜です。

パキケファロサウルスの歯です。口先はクチバシになっています。

小さく尖った歯は、口に入れた植物をザクザク噛んで、ゴックンするための歯です。

すりつぶすための歯は持っていません。

雑食性だったという説もありますが、植物食の傾向が強かったようで、復元骨格の胴は横にでっぷりと張り出ています。

植物は肉とちがって消化しにくいので、植物食恐竜は植物をすりつぶすために歯を特殊化させるか、消化するための長い腸や大きな胃などを準備しないといけないのです。

スティギモロクとドラコレックス

堅頭竜類で人気のある種類に、スティギモロクとドラコレックスがいます。

今のところ、パキケファロサウルスとは別属とされていますが、すんでいた時代も場所もパキケファロサウルスとほぼ同じであるため、パキケファロサウルスの亜成体か幼体、もしくはメスではないか、とされています。

スティギモロク(スティギモロク・スピニファ:Stygimoloch spinifer)

学名の意味は「ステュクス川(冥界を取り巻く川)の悪魔」。

推定体長約3m。

後頭部に長いトゲがあり、顔が少し長め。頭頂部が少し盛り上がっているのが特徴です。

パキケファロサウルスのメスか、亜成体ではないかとされています。

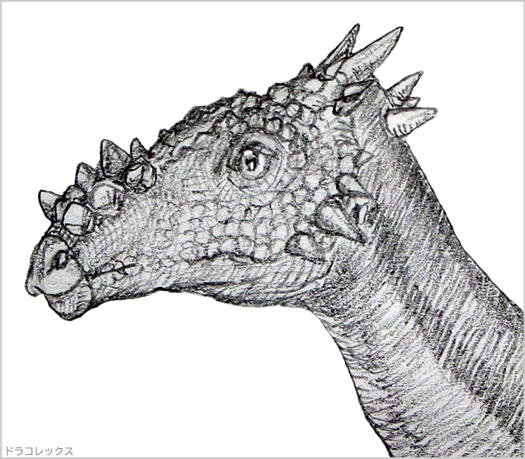

ドラコレックス(ドラコレックス・ホグワルツィア:Dracorex hogwartsia)

学名の意味は「竜の王」。

種小名のホグワルツィアは、小説ハリーポッターシリーズに登場するホグワーツ魔法学園から。

推定体長2.5m。

頭頂部は平らで目の横やほっぺたにもトゲがあるのが特徴です。

頭と首の一部しか見つかっていないため、本当の姿は不明。

パキケファロサウルスの幼体ではないか、とされています。

もし、パキケファロサウルスと同属であれば、成長に伴い、頭骨のてっぺんは平らな状態からドーム状にもりあがり、

後頭部やほっぺたのトゲやコブは、幼体では尖り、成長に伴って丸くなっていった、ということになります。

胴体部分の化石が見つかれば、雌雄や成長過程の謎が一気に解決するかもしれません。