大量絶滅・ビッグファイブってなに?

大量絶滅、大絶滅、というと、恐竜や翼竜が絶滅した「白亜紀末の大量絶滅」が最も有名です。

実は、生命が地球に誕生してから40億年の間に大量絶滅は何度も起きています。

「絶滅」とは、生物が子孫を残すことなく死に絶えてしまうこと。

生物は、絶滅したり新しいグループに枝分かれしながら進化しているので、絶滅自体は珍しいことではありません。

しかし、何らかの理由で、たくさんの生物がいちどに絶滅してしまうことがあります。

このような現象を大量絶滅とか大絶滅と呼びます。

特に絶滅の規模が大きいものは「ビッグファイブ」と呼ばれます。

大量絶滅が起こるのは、地球規模で大きな環境の変化が起こったためである、と考えられています。

この記事では、生命史上何度も起こった大絶滅のうち、「ビッグファイブ」と呼ばれる大量絶滅を古い順に紹介します。

もくじ

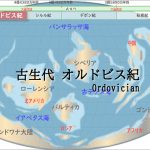

オルドビス紀末の大量絶滅(約4億4380万年前)

古生代 オルドビス紀末(約4億4380万年前)に起こった大量絶滅です。

-

-

古生代 オルドビス紀はどんな時代?

「オルドビス紀末の大量絶滅」で絶滅した生物は、約12%、とされています。

「オルドビス紀末の大量絶滅」の原因ははっきりしていませんが、オルドビス紀の急激な大陸移動が一因とする説があります。

冷たい水が遮られて回流しない大陸配置と、南極で発達した氷河で冷えた海流が循環する大陸配置が繰り返され、活発な火山活動による温室効果によって気温が乱高下したことが、「オルドビス紀末の大量絶滅」の原因ではないか、とする説です。

暖かい海にすむ生物(サンゴ、三葉虫、腕足動物、海綿)が激減し、寒冷地に適応したタイプの生物が増え始めた頃にまた温暖化が始まり、・・の繰り返しだったのでしょう。

デボン紀末の大量絶滅(約3億5890万年前)

古生代 デボン紀末(約3億5890万年前)に起こった大量絶滅です。

-

-

古生代 デボン紀はどんな時代?

「デボン紀末の大量絶滅」で絶滅した生物は、約14%、とされています。

「デボン紀末の大量絶滅」の原因ははっきりしていません。

デボン紀後期には、海の酸素濃度が極端に低くなる「海洋無酸素事変」が何度か繰り返し起こったと考えられています。

海水面が上昇することで、多様化した植物の作る大量の有機物が海に流れ込み、低栄養を好むサンゴ(酸素を作る生物)などが死滅したことが「海洋無酸素事変」の一因ではないか、とする説があります。

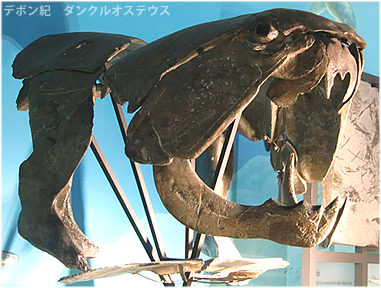

甲冑魚(かっちゅうぎょ)とも呼ばれる板皮類の代表。ダンクルオステウス。

ダンクルオステウスに代表される板皮類(ばんぴるい)はデボン紀末で絶滅。

サンゴ、筆石、海綿、三葉虫なども、激減(多くのグループが絶滅したものの数グループが生き残っている状態)しています。

板皮類よりも原始的なアゴのない魚(無顎類:むがくるい)もデボン紀末に激減しましたが、絶滅することなく現在も生き残っています。

ヤツメウナギやヌタウナギが無顎類の子孫です。

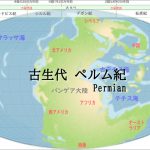

ペルム紀末の大量絶滅(約2億5200万年前)

古生代 ペルム紀末(約2億5200万年前)に起こった大量絶滅は、史上最大規模の絶滅として有名です。

-

-

古生代 ペルム紀はどんな時代?

「ペルム紀末の大量絶滅」で絶滅した生物は、約52%で、海にすむ無脊椎動物だけを見ると約98%が絶滅した、とされています。

「ペルム紀末の大量絶滅」では、約700万年の間をあけて少なくとも2回の大量絶滅が起こった、とされていて、

数万年という長い期間にわたる火山活動で激減した生物に、噴火による温暖化が追い討ちをかけたことが、海と陸での大量の生物が絶滅した原因ではないか、とされています。

オウムガイ、アンモナイト、貝類は激減し、陸上では単弓類(たんきゅうるい:哺乳類の祖先グループ)が激減しました。

三葉虫ファコプス類は「デボン紀末の大量絶滅」を生き残った三葉虫のグループの一つ。ペルム紀末の大量絶滅で絶滅。

ファコプス、最後の三葉虫と示準化石

ペルム紀末まで生き残っていたもう一つの三葉虫グループ、イレヌスの仲間もペルム紀末に絶滅し、三葉虫は古生代 ペルム紀末で絶滅しました。

ペルム紀に多様化していた単弓類の多くも絶滅しました。単弓類エステメノスクス、ペルム紀末に絶滅。

単弓類はたった3グループが生き残り、そのうち1グループから哺乳類が枝分かれしています。

もしも、「ペルム紀末の大量絶滅」で単弓類の全てのグループが絶滅していたら哺乳類はいません。

三畳紀末の大量絶滅(約2億0130万年前)

中生代最初の大量絶滅が「三畳紀末の大量絶滅」(約2億0130万年前)です。

-

-

中生代 三畳紀はどんな時代?

「三畳紀末の大量絶滅」で絶滅した生物は、約12%。

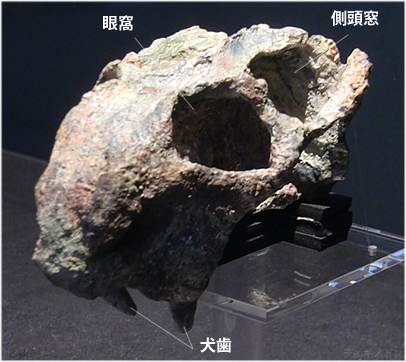

陸生生物では、クルロタルシ類、単弓類、大型両生類が激減。

クルロタルシ類は、三畳紀に繁栄した大型爬虫類です。

-

-

レドンダサウルス/Redondasaurus

海では二枚貝や無顎類(むがくるい:アゴの骨が無い魚)が激減しました。

「三畳紀末の大量絶滅」の原因は、超大陸パンゲアの分裂に起因する大噴火ではないか、とされています。

シベリアには三畳紀末にできたとされる巨大な地溝があり、大噴火によるものであることが証拠とされています。

三畳紀後期~末期にかけては、火山性ガスによる温暖化が加速したと考えられていて、温暖化によって三畳紀特有のモンスーン気候と乾燥した砂漠という両極端な気候の差が少なくなっていったことが、それぞれの気候に適応していた植物や生物が激減した一因、とも考えられています。

「ペルム紀末の大量絶滅」を生き残って再び繁栄を始めた単弓類(哺乳類の祖先グループ)のうち、単弓類ディキノドン類が絶滅しています。

三畳紀の単弓類、ディキノドン。ディキノドン類は三畳紀末に絶滅。

キノドン類は哺乳類の祖先となったグループで、哺乳類はキノドン類から三畳紀中頃に枝分かれした、とされています。

白亜紀末の大量絶滅(約6600万年前)

ビッグファイブの中で最も有名なのが、恐竜類が絶滅した「白亜紀末の大量絶滅」(約6600万年前)です。

「白亜紀末の大量絶滅」では全生物の約11%が絶滅した、とされています。

-

-

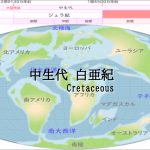

中生代 白亜紀はどんな時代?

「白亜紀末の大量絶滅」は、絶滅した生物の割合は少ないのですが絶滅のスピードが桁外れに速いのが特徴です。

海や陸上を問わず、大型生物の絶滅が多いのも「白亜紀末の大量絶滅」の特徴です。

恐竜、翼竜など陸生の大型生物が絶滅、海にすむ首長竜、モササウルス類が絶滅、海の表層にすむ有孔虫とアンモナイトも絶滅しています。

単弓類から進化した哺乳類、恐竜類から進化した鳥類も、多くのグループが絶滅し、激減しています。

どのくらいの期間で恐竜類などが絶滅に至ったのかは、まったくわかっていませんが、地層の前後で生物相がまったく違うほどのスピードで入れ替わっています。

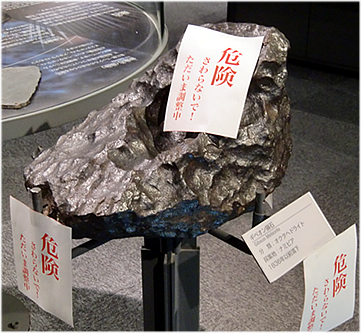

白亜紀末の大量絶滅の一因とされている隕石衝突は、地球規模の環境変化を引き起こした、と考えられています。

メキシコのユカタン半島にあるチチュルブクレーターが白亜紀末期にできたものであること、

白亜紀と第三紀の境目の地層に、地表にはほとんど存在しないイリジウムという金属が大量に含まれていて、このイリジウムが隕石によってもたらされたものである、というのが隕石衝突説の根拠です。

白亜紀末の大量絶滅とはぜんぜん関係ないけど、福井県立恐竜博物館に展示されていた本物の隕石。

1800年代にアフリカに落ちた隕石で、大きさは60cmくらいです。

白亜紀末に衝突した隕石(小惑星)は直径10km~15kmと推定されていますから、直撃や周囲に生息していただけで全滅した生物も多かったでしょう。

当時北アメリカにすんでいた有袋類はオポッサムの仲間以外はすべて絶滅していて、隕石の被害をもっとも受けたであろう地域にすんでいながら、オポッサムの仲間だけがなぜ生き残ることができたのか、わかっていません。